La phacélie

C’est l’engrais vert par excellence. De grande végétation avec un système racinaire très développé, elle est sensible aux grands froids. De croissance rapide, c’est aussi une plante très mellifère qui peut se semer jusqu’en septembre à la dose de 150 grammes pour 100 m². N’appartenant à aucune famille de légumes, cette plante ne pose aucun problème de rotation des cultures.

A propos de l’auteur

Né il y a près de soixante ans dans une famille d’agriculteurs au cœur de la Bretagne, j’ai connu l’évolution de l’agriculture bretonne. Des travaux des champs avec les chevaux à l’ère d’aujourd’hui, j’ai pu traversé les profonds bouleversements de cette agriculture où les Bretons ont mené à bien la tâche qui leur avait été confiée après guerre : nourrir la France, et ce par tous les moyens mis à disposition pour la technologie moderne.

Au cours de mes études horticoles (BTSA Pépinières – Jardins Espaces Verts), j’ai été formé à cette méthode productiviste où les plantes et les animaux sont poussés à grands coups d’engrais et de produits chimiques, où les ravageurs et les maladies doivent être éradiqués coûte que coûte.

Au cours de ma vie, j’ai traversé différents milieux professionnels, 4 années au service espaces verts d’une grande commune de l’Ouest, puis 10 ans comme entrepreneur du paysage et pépiniériste, et depuis toujours l’enseignement technique et professionnel.

Il y a vingt ans de cela, alors que j’étais jeune enseignant, j’ai pu constater les premiers dégâts dans la nature sous forme de nitrates dans l’eau, puis les chercheurs ont mis en évidence des traces de pesticides dans l’eau et les produits alimentaires ; de tous côtés, on s’est mis à tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences de ces produits pour la santé humaine. Ce faut pour moi l’occasion de m’interroger sur nos méthodes de travail et le respect du pacte fondamental avec la nature nourricière.

En la modifiant par nos méthodes, en déséquilibrant les chaînes alimentaires de base, on a rompu un équilibre fragile et nous en payons aujourd’hui le prix. Revenons aux fondamentaux, apprenons à nous servir de ce que la nature nous apporte et elle nous le rendra.

Depuis près de 40 ans, j’apporte régulièrement ses conseils auprès des jardiniers amateurs lors de conférences ou de sessions sur le terrain et je répète inlassablement le même message : .que ce soit au potager, au jardin fruitier, au jardin d’ornement, les méthodes naturelles sont indispensables. En les appliquant, non seulement nous récoltons des produits sains mais nous respectons la biodiversité et nous travaillons en bonne entente avec la Nature et notre environnement..

Le compost

C’est le produit obtenu après avoir fait se décomposer biologiquement des débris organiques putrescibles en présence d’air : gazon, fanes de légumes, déchets végétaux, mauvaises herbes non grainées, à l’exception de celles à racines vivaces (chiendent, liseron,…), cendres de bois, sciures, broussailles broyées …. C’est un produit de couleur brun foncé, utilisable immédiatement de plusieurs façons. Si le cycle du compostage s’est fait correctement, le produit ne doit présenter aucune odeur, ni aucun autre désagrément. En permettant de diminuer la quantité de déchets à éliminer, le compostage est une pratique utile à la protection de l’environnement.

C’est le produit obtenu après avoir fait se décomposer biologiquement des débris organiques putrescibles en présence d’air : gazon, fanes de légumes, déchets végétaux, mauvaises herbes non grainées, à l’exception de celles à racines vivaces (chiendent, liseron,…), cendres de bois, sciures, broussailles broyées …. C’est un produit de couleur brun foncé, utilisable immédiatement de plusieurs façons. Si le cycle du compostage s’est fait correctement, le produit ne doit présenter aucune odeur, ni aucun autre désagrément. En permettant de diminuer la quantité de déchets à éliminer, le compostage est une pratique utile à la protection de l’environnement.

Le compost peut servir à la fertilisation de la terre du potager, en remplacement du fumier ; il est également très riche en humus. Il augmente la capacité de rétention en eau du sol et il limite le lessivage des éléments fertilisants en favorisant la fixation de ceux-ci sur le complexe argilo-humique. De composition fibreuse, le compost aère le sol tout en lui garantissant une bonne humidité ainsi qu’un réchauffement plus rapide.

Il a aussi une action très positive sur l’activité biologique du sol grâce à un apport important de matière organique. Suivant les cas, il sera enfoui lors du bêchage, à plat de préférence, ou étalé à la surface des massifs : dans ce dernier cas, utilisé en paillage, on pourra utiliser un compost brut, non tamisé, qui continuera sa décomposition en surface. Pour les surfaçages des planches de culture ou des massifs d’annuelles, il vaudra mieux utilisé un compost tamisé. Il en sera de même si l’on veut utiliser ce produit lors du rempotage des plantes

Pour une bonne décomposition, il faut tout d’abord pouvoir compter sur un volume minimum, de façon à que la fermentation puisse démarrer. Une surface au sol de 1 m² est le minimum souhaitable, de même qu’une hauteur de 40 à 50 cm. Quel que soit le mode de compostage utilisé ( simple tas en plein air ou composteur artificiel), quelques règles de base sont à respecter.

Les engrais minéraux naturels

Issus de gisements naturels, ce sont en général des roches broyées.

Le patenkali

Il convient pour tous les sols. C’est un engrais naturel très soluble, riche en potasse et en magnésium. Il demande à être employé en cours de culture, car son assimilation est très rapide. On l’utilise à la dose de 3 Kgs pour 100 m².

Le phosphate naturel

Riche en phosphates, il est à réserver aux sols acides et peu calcaires à la dose de 3 Kgs pour 100 m².

Le P.T.B.

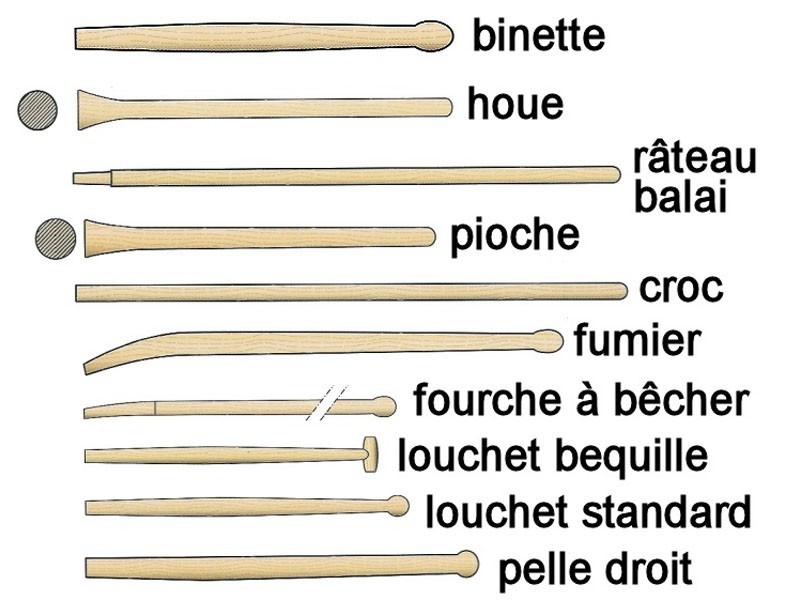

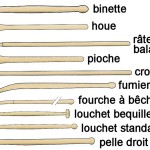

Dans notre monde moderne, les abréviations sont de mise. L’industrie chimique a développé toute une gamme de produits pour l’agriculture et créé de nombreux insecticides ou désherbants : le DDT, le 2.4.D, le 2.4.5.T,….

Il existe toutefois une molécule, créée par l’homme depuis des siècles, et qu’il ne faut pas oublier : le P.T.B.( en français : Prend ta Binette). Non seulement elle ne nuit pas à l’environnement, mais en plus, elle procure un exercice physique qui peut faire beaucoup de bien alors que nous menons une vie de plus en plus sédentaire grâce au progrès.

Il existe toutefois une molécule, créée par l’homme depuis des siècles, et qu’il ne faut pas oublier : le P.T.B.( en français : Prend ta Binette). Non seulement elle ne nuit pas à l’environnement, mais en plus, elle procure un exercice physique qui peut faire beaucoup de bien alors que nous menons une vie de plus en plus sédentaire grâce au progrès.

En déplaçant les mauvaises herbes, en coupant leurs racines et en les exposants aux rayons du soleil, nous entravons leur développement et nous les détruisons. Dans le même temps, nous aérons le sol, favorisons la vie microbienne de celui-ci et nous limitons l’évaporation de l’eau du sol. Les adventices peuvent aussi servir à alimenter le bac à compost, à condition toutefois qu’elles ne soient pas montées à graines.

Par son emploi, nous réduisons la dose de pesticides dans le sol et dans l’eau. Et puis, pendant son utilisation, nous voyons nos plantes de plus près, nous pouvons mieux voir les problèmes auxquelles elles peuvent être confrontées et nous pouvons agir sans attendre. Le P.T.B. est aussi une façon d’économiser l’eau d’arrosage.

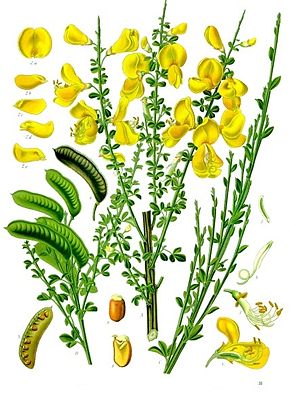

Le purin de genêt à balai

Préparation

Préparation

Prendre 1 Kg de branches de genêt à balai (Sarothamnus scoparius), les hacher et les laisser tremper durant 3 semaines, puis filtrer: ce purin aura développé à sa surface une légère couche huileuse.

Utilisation

Il s’emploie pur, en pulvérisation. Il est efficace contre le papillon de la piéride du chou. Son action est surtout préventive, car son odeur repousse les papillons qui ne peuvent pas déposer ainsi leurs oeufs sur la face inférieure des feuilles